|

| 圖片取自網路 |

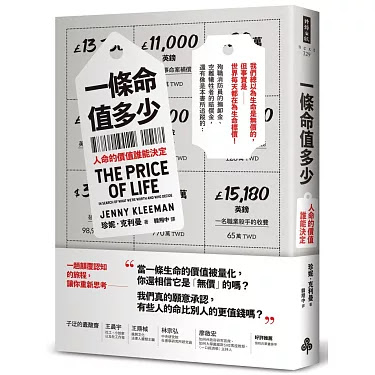

這本原文書名為:The Price of Life :In Search of What We’re Worth And Who Decides 的書籍是 2024 年出版。

作者是一位媒體工作者,當初純粹是想了解富有的慈善家認為拯救一條性命的價格是多少?結果因為新冠疫情的關係,又不得不正視「所有國家都在進行人命價格的成本效益分析」這件事,因而誕生出本書內容。

保險公司常見的詐死案件

講到計算人命價值的行業,應該很少人不會想到保險公司吧!😉 但作者在書中讓我們了解,保險公司其實並沒有真的審核投保人的財務狀況,也就是說:投保人的命真的合乎他們的投保額度嗎?這個行業的經營者並不在乎。

這也難怪會有層出不窮的詐領/詐死案件出現,像書中所舉例子,居然有夫妻互相串通,讓自己的兩個親生兒子被蒙在鼓裡,始終認為自己的父親已經因意外過世—畢竟,只要能鋌而走險、矇騙過保險公司,就可以拿到一輩子都花用不完的金錢啊!

作者在書中寫到:保險領域對人命的定價相當主觀,所以變成由自己決定要投保多少金額。只要你付得起,你想要買多少份人壽保險都行。

有效利他主義(effective altruism)

美國矽谷超級有錢的慈善家,願意將自己大部份的財產拿出來,幫助世界上的人,聽起來是不是很高大上?

可是如何決定要幫助哪一些人?受益人數是多少?要花費多少金額?這些又變成了一道道的公式及一個個的數字,由掌權者來評估,這就是「有效利他主義」的定義—將情緒因素剔除,用經驗性數據和冷靜的邏輯來思考如何造福這個世界。

按照這個定義,不要因為乳癌奪去你母親的生命,就捐款給慈善機構;全世界最權威的慈善評估機構吉福惠(GiveWell)在作者撰寫此書時,最推薦的前七名慈善機構都在非洲,是以瘧疾防治和驅蟲計劃為重點。

作者顯然不大認同這樣的行善方式,她在書中說,行善不只是一個會計問題,我們之所以幫助別人,不是為了計算自己救過多少人次的數字,而是創造出一個我們會想要生活在其中的世界。我認為滿發人深省的。

造福人類就要否定人性?

全球新冠疫情蔓延的時候,到底該不該封城?最受人爭議和討論。

澳洲墨爾本的效益主義哲學家彼得辛格(Peter Singer)雖然認同澳洲當時有進行封城措施,拯救不少人命,但同時認為對於封城之後所造成的傷害,是難以估量和計算的。所以他反而建議,政策制定者應該要試圖為生命設定價格。

但作者認為,這其實是一件「否定人性」的事。因為用生命價格去拯救生命,就是要將同情視為危險,要壓抑助人的本能直覺,這並不是一件好事(例如認為老人來日無多、生命價值不高,還不如去救助小孩或年輕人)。

我們常聽到「生命無價」這句話,但若仔細思考,會發現其實世界每天都在為生命標價!想了解這其中的原委,可以來看看這本書。

祝福大家能從本書中收穫滿滿!

➡ 歡迎收聽 《非靡靡芝音》 Podcast

沒有留言:

張貼留言